In den vergangenen Jahrzehnten haben sich Vielfliegerprogramme von simplen Bonusaktionen zu einem zentralen Bestandteil des Geschäftsmodells der Airlines entwickelt. Dieser Überblick zeigt, wie sich Vielfliegerprogramme von den Anfängen bei AAdvantage nach der US-Deregulierung über den europäischen Boom mit Allianzen und Miles & More bis hin zu Monetarisierung, Umsatzlogik und dynamischen Preisen entwickelt haben – und wohin die Trends der 2020er weisen. Wer die Entwicklung kennt, versteht, warum das Sammeln in Europa anders funktioniert als in den USA – und wohin sich Vielfliegerprogramme als plattformartige Loyalty-Ökosysteme bewegen.

Die Anfänge – Deregulierung & Computerreservierung

Ende der 1970er treffen in den USA zwei Entwicklungen aufeinander. Mit dem Airline Deregulation Act 1978 (Wikipedia) endete die jahrzehntelange Preis-, Routen- und Marktzutrittsregulierung durch das Civil Aeronautics Board. Plötzlich durften Airlines ihren Flugplan und ihre Tarife selbst gestalten. Zudem erhielten Airlines mit leistungsfähigen Computer‑Reservierungssystemen erstmals die technische Basis, Kundenverhalten systematisch zu verfolgen. Diese Kombination aus Wettbewerb und Datenzugriff schuf den Nährboden für ein skalierbares Bonusprogramm, das Verhalten identifiziert, belohnt und damit steuert. Das ebnete letztlich den Weg für Vielfliegerprogramme.

Bereits 1979 testete Texas International ein erstes meilenbasiertes Programm, 1980 folgte Western mit der Travel Bank. 1981 startete American Airlines ihr legendäres AAdvantage Vielfliegerprogramm. AAdvantage war einfach erklärt: Vielreisende sammeln nach Meilenlogik und ab einem Schwellenwert gibt es einen Freiflug oder ein Upgrade. Die Konkurrenz reagierte sofort; noch im selben Jahr starteten United MileagePlus und das Delta Frequent Flyer Program (heute Delta SkyMiles). Im Jahr 1982 folgte dann der British Airways Executive Club und 1984 Air Canada Aeroplan. Continental führte OnePass 1987 ein. Loyalität war damit binnen weniger Jahre vom “Nice to have” zum echten Wettbewerbsfaktor geworden.

1982 folgten zwei weitere Bausteine, die Vielfliegerprogramme bis heute prägen. Erstens: Statusstufen. American führte mit AAdvantage Gold einen gut sichtbaren Vielflieger-Status ein – ein wirksames Instrument, um Reisende emotional wie finanziell enger an die Airline zu binden. Wer kurz vor dem Statuserwerb steht, bucht Flüge eher bei der bevorzugten Airline, um die Vorteile zu erreichen oder zu halten. Zweitens: Partner. American holte Hertz (Mietwagen) und Holland America (Kreuzfahrten) als erste Nicht-Airline-Partner an Bord und schloss dazu ein Abkommen mit British Airways – der Anfang dessen, was später zu großen Allianzen wurde. Parallel entstand mit Pan Am WorldPass und AAdvantage die erste Vielflieger-Allianz.

Die 1990er – Europa & Allianzen

Mit der EU-Liberalisierung bekam Europa Anfang der 1990er einen echten Binnenmarkt. Airlines aus Mitgliedsstaaten erhielten freien Zugang zu neuen Strecken und Vielfliegerprogramme schossen in die Breite. Neben nationalen Programmen entstand mit Qualiflyer im April 1992 ein früher, grenzüberschreitender Ansatz. Das von Swissair, Crossair und Austrian Airlines gemeinsam gegründete Vielfliegerprogramm, entwickelte sich rasch zu einem allianzartigen Netzwerk.

Programmseitig unterschied Qualiflyer früh zwischen Gelegenheitssammelnden und echten Vielfliegern. Damit antizipierte Qualiflyer vieles, was Allianzen ab 1997 standardisierten: Gemeinsame Gutschrift, Status-Anerkennung und vernetztes Einlösen über mehrere Airlines. Rückblickend war Qualiflyer ein früher europäischer Brückenschlag – sehr modern gedacht, aber seiner Zeit wirtschaftlich voraus. Für Sammelnde bedeutete es: ein Konto, viele Airlines – ein Vorgeschmack auf die späteren Allianzen.

Miles & More startete 1993 und entwickelte sich rasch zum größten Programm Europas. Vorreiter waren unter anderem auch KLM Flying Dutchman (1991; heute Flying Blue) und SAS EuroBonus (1992). Große Hotelprogramme wie Hilton Honors und Hyatt Gold Passport (ab 1987; heute World of Hyatt) sowie Autovermieter und Banken schlossen sich an. Ab Anfang der 1990er wurden Punkteübertragungen aus Hotelprogrammen (Beispiel Marriott Bonvoy) in die Vielfliegerwährungen zum Standard. Gleichzeitig setzten sich auf der Steuerungsseite erste klare Instrumente durch – begrenzte Saver-Kontingente, konsequente Kapazitätskontrolle und fest definierte Verfallsregeln. Die USA führten eine 7,5 Prozent Steuer auf den Meilenverkauf ein.

Ab 1997 gaben die globalen Allianzen dem Einlösen von Prämienmeilen den Takt vor. Den Auftakt machte die Star Alliance (1997) mit den fünf Gründungsmitgliedern Lufthansa, Air Canada, SAS, Thai Airways und United. Oneworld folgte 1999 mit American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Cathay Pacific und Qantas. 2000 kam das SkyTeam hinzu – gegründet von Delta Air Lines, Aeroméxico, Air France und Korean Air.

Mit den Allianzen wurden Statusvorteile (etwa Star Alliance Gold, oneworld Sapphire und SkyTeam Elite Plus), Lounge Zugang (siehe Star Alliance Lounges, oneworld Lounges und SkyTeam Lounges), Gepäckregeln und Meilengutschrift erstmals über Gesellschaftsgrenzen hinweg harmonisiert und Award-Kontingente wurden gegenseitig geöffnet. Das Ergebnis: Prämienflüge ließen sich nun über mehrere Airlines und Hubs hinweg kombinieren, die Prämienflug-Verfügbarkeit stieg spürbar – und es entstanden die ersten wirklich globalen Sweetspots mit planbaren Routings, Stopovern und Mixed-Carrier-Einlösungen.

Die 1990er bedeuteten vor allem mehr Sammeloptionen, breitere Einlösemöglichkeiten und den Startschuss, Allianzen strategisch zu spielen: Wer Status und Partnerairlines clever kombinierte, kam schon damals schneller zu Prämienflügen.

Die 2000er – Ausgründungen & Monetarisierung

In den 2000er-Jahren wandelten sich Vielfliegerprogramme von Marketinginstrumenten zu eigenständigen, messbaren Geschäftseinheiten. Der wohl deutlichste Meilenstein war das Börsendebüt von Air Canada’s Aeroplan im Jahr 2005. Qantas Frequent Flyer stellte sich 2007 als eigenständiger Bereich auf. Plötzlich hatten Programme eine eigene Gewinnziele und deutlich mehr Gewicht im Konzern. Der Motor dieser Entwicklung war der Verkauf von Meilen an Partner, allen voran Banken für Meilen-Kreditkarten. In Märkten mit höheren Interchange-Gebühren finanzieren diese Karten einen großen Teil der Meilen im Alltag. Willkommensboni und hohe Umsätze ließen die Punktebestände wachsen. Für die Airlines wurden die Cashflows planbarer, teils mit Vorauszahlungen der Kartenpartner abgesichert. Statt auf Verfügbarkeiten zu hoffen, kauften Vielfliegerprogramme nun gezielt Award-Kontingente beim Revenue-Management ein. “Cash&Miles” (bei Etihad Guest ab 2006) und erste umsatzbasierte Modelle (Air New Zealand 2004, Virgin America 2007) lösten starre Tabellen zunehmend ab. Organisatorisch rechneten Airline und Programm fortan wie zwei Geschäftspartner: Das Vielfliegerprogramm bezahlt Sitze und die Airline bezahlt Meilen. So ließen sich Kosten und Verfügbarkeit deutlich genauer steuern – und der Gegenwert für Mitglieder hing weniger vom Zufall als von klarem Management ab.

Ab 2008 galten neue Rechnungslegungsregeln: Meilen mussten wie Wertgutscheine behandelt werden. Solange ihr sie nicht einlöst, gelten sie für die Airline als Versprechen für eine spätere Leistung und tauchen deshalb als Schuldposten in der Bilanz auf. Das ließ die ausgewiesenen Verpflichtungen zwar größer wirken, machte aber planbarer, wann ein Programm seine Umsätze verbuchen darf (nämlich dann, wenn Meilen eingelöst oder verfallen). Mit dieser Klarheit steuerten Programme stärker nach Zahlen. Entscheidend für die Profitabilität sind vor allem zwei Hebel: Was Partner pro verkaufter Meile zahlen und was ein Prämienplatz die Airline tatsächlich kostet, wenn ihr mit Meilen bucht.

In den 2000ern wurde das Sammeln spürbar schneller. Kreditkarten, Hotel- und Mietwagenpartner ließen die Kontostände wachsen, Willkommensboni taten ihr Übriges. Gleichzeitig wurde das Einlösen straffer gesteuert. Programme trennten deutlicher zwischen Saver-Awards (kontingentiert) und Flex/Any-Seat-Awards (fast immer buchbar, aber teurer in Meilen). Parallel zog das Internet in die Programme ein.

Meilen sammeln mit den American Express Kreditkarten – Alle Infos, Tipps und Tricks

Die 2010er – Umsatzlogik & dynamische Preise

Die 2010er bringen den großen Kurswechsel: weg von festen Distanz-Tabellen, hin zu wertbasiertem Sammeln und flexibler bepreisten Awards. Früh setzten JetBlue (2010) und Southwest (2011) auf umsatzbasierte Gutschriften. Der Wendepunkt kam 2015: Delta SkyMiles koppelte die Meilengutschrift an den Ticketpreis (5 bis 11 Meilen je 1 USD Ticketpreis) und verabschiedete sich vom fixen Delta SkyMiles Awardchart. Seither gilt mehr denn je: “Preis nach Verfügbarkeit” – der Meilenpreis entsteht im Zusammenspiel von Nachfrage, Saison und Inventar. Andere große Programme zogen in den Folgejahren in unterschiedlicher Ausprägung nach.

Mit der Umsatzlogik änderte sich auch das Verhalten der Mitglieder. Status und Sammeltempo hängen stärker von Ausgaben ab als von bloßen Entfernungen. Wichtig dabei: Sammeln und Einlösen müssen nicht identisch ticken. Viele Programme kombinierten umsatzbasiertes Sammeln mit zonen- oder distanzbasiertem Einlösen – oder umgekehrt. Diese Mischformen gaben den Anbietern mehr Spielraum, Verfügbarkeit und Kosten im Tagesgeschäft auszubalancieren und sorgten auf Kundenseite für neue Prämienflug-Sweetspots, wenn man die Systematik verstand. Treibstoffzuschläge dienten als Stellhebel, um wahrgenommenen Gegenwert und reale Kosten in Balance zu halten.

Welche Vielfliegerprogramme erheben (keine) Treibstoffzuschläge?

Seit 2015 begrenzt die EU die Interchange-Gebühren auf 0,2 Prozent (Debitkarten) und 0,3 Prozent (Kreditkarten) bei Verbraucherkarten. Aus genau diesen Gebühren finanzieren Banken einen Großteil der Karten-Rewards – also auch die für Umsätze vergebenen Punkte und Meilen. Wenn bei 100 Euro Umsatz maximal 30 Cent an Interchange-Gebühr fließen, bleibt deutlich weniger Spielraum für hohe Willkommensboni oder Sammelraten als in unregulierten Märkten wie den USA. Zwar enthält die EU-Verordnung Ausnahmen für beispielsweise Business-Kreditkarten oder Drei-Parteien-Systeme, wie die American Express Kreditkarten, die ohne einen externen Partner herausgegeben werden, doch der Konkurrenzdruck beinflusst auch diese Produkte. Deshalb verlagern europäische Programme Sammelkraft stärker zu Partnern (Hotelangebote, Zeitschriftenabos oder Mietwagenangebote). Die Meilen-Kreditkarte bleibt wichtig, ist aber nicht mehr der einzige Motor.

Insgesamt standen die 2010er für mehr Auswahl, einfachere Gutschriften, flexiblere Preise und mehr Feintuning im Hintergrund – verlässliche Meilen-Einlösungen blieben möglich, nur seltener zum festen Chart.

Die 2020er – Gegenwart & Trends

Die 2020er starten im Krisenmodus: Die Corona-Pandemie zwingt Airlines zu Status-Verlängerungen und macht Vielfliegerprogramme zum Finanzierungsanker. Große Carrier hinterlegen ihre Vielfliegerprogramme als Sicherheit – etwa United mit 6,8 Milliarden USD auf MileagePlus und American mit 10 Milliarden USD auf AAdvantage. Die Botschaft: Loyalty ist bilanziell werthaltig und systemrelevant.

Parallel richten führende Programme die Statuslogik an Ausgaben aus. American führt 2022 Loyalty Points als einzige Statuswährung ein und Delta stellt 2024 auf MQD-only um. In Europa führt Miles & More das neue Statusprogramm mit Points, Qualifying Points und HON Circle Points ein – Punkte je nach Reiseklasse ersetzen das Statusmeilen-Modell. Auf der Einlöse-Seite werden dynamische Preise zur Norm. Aeroplan relauncht 2020 mit “Every Seat” auf Air Canada Flügen. Miles & More führt im Juni 2025 ein dynamisches Preissystem für Lufthansa/Swiss/Austrian Flüge ein.

Gleichzeitig wächst die Avios-Familie um British Airways und Iberia: Qatar Airways (2022) und Finnair (2024) wechseln zur Avios-Programmwährung. British Airways weitet 2022 Reward Flight Saver deutlich aus. Avios Meilen-Abos wurden ausgebaut.

Allianzen verschieben die Landkarte zusätzlich: Virgin Atlantic schließt sich 2023 dem SkyTeam an, SAS folgt 2024. Fiji Airways ist seit 2025 Teil von oneworld und nutzt seitdem American AAvantage als Vielfliegerprogramm. Zu den sichtbaren Neuerungen der 2020er zählen unter anderem die Avios-Only Flights bei British Airways, Miles & More Community Award Flights als reine Meilen-Charter sowie Uptrip, die spielerische Sammel-App der Lufthansa Group.

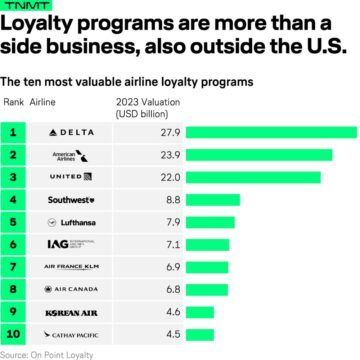

Unterm Strich stehen die 2020er weiterhin für monetären Status, dynamische Einlösungen und vernetzte Währungen – gestützt von profitablen Cashflows, allerdings begleitet von wachsender Kundenkritik. Wie groß das Geschäft inzwischen ist, zeigt die Bewertung der größten Programme. Delta, American und United liegen an der Spitze, aber auch Europa ist mit Lufthansa, IAG und Air France/KLM in den Top 10 vertreten.

Loyalität ist längst ein Milliarden-Geschäft. Wer das System baut, kalibriert heute zwischen Ertragssicherung und vertrauenswürdiger Einlösbarkeit und prägt damit die Zukunft der Vielfliegerprogramme.

Die Zukunft der Vielfliegerprogramme

Die Pandemie hat gezeigt, dass Loyalty-Systeme nicht nur Kunden binden, sondern finanzierbare Vermögenswerte sind. Programme werden noch stärker als eigenständige Plattformen geführt – mit klaren Cashflows, eigener Produkt-Roadmap und spürbarem Einfluss auf Preisbildung und Kapazitätssteuerung. Plausible Szenarien bis 2030? Ein Status wird weiter an Ausgaben gekoppelt, allerdings könnten neben Jahresgrenzen auch kurzfristige Mini-Status in Frage kommen. Möglich sind auch Abo-Bausteine wie Lounge-Pakete, garantierte Upgrades oder Fast-Track-Kontingente. Auf der Einlöse-Seite setzt sich dynamische Bepreisung durch und ermöglicht trotz aktueller Unzufriedenheit auch neue spannende Sweetspots. Prämienplätze werden nicht mehr nur nach Saison und Strecke verteilt, sondern stärker nach Mitgliederwert – wer viel beiträgt, bekommt mehr Kontingente und zahlt tendenziell weniger Meilen. Außerdem gibt es bereits jetzt erste Versuche einer Konsolidierung der Währungslogik. Netzwerke wie Avios zeigen, wie programmübergreifende Transfers Arbitrage ermöglichen. Mehr Transfers innerhalb von Ökosystemen, Family-Pooling und Meilen-Subscriptions machen Punkte deutlich beweglicher, ohne dass jede Währung völlig frei tauschbar wird. Das Vielfliegerprogramm selbst wächst zur Super Travel App.

Kreditkarten bleiben wichtig, sind aber nicht mehr der einzige Motor. Personalisierung wird konkret. Mit neuen Buchungsstandards verknüpfen Programme Loyalitätsdaten und Tagesnachfrage und spielen passende Angebote aus. Transparenz bei Zuschlägen, Verfügbarkeit und typischen Meilenpreisen wird zum Vertrauensfaktor. Die Richtung ist klar: Vielfliegerprogramme entwickeln sich zu verkehrsträgerübergreifenden Loyalty-Plattformen – einfach im Zugang, flexibel bepreist, persönlich im Nutzen. Der Balanceakt bleibt: Ertrag sichern und Vertrauen halten!

Die Geschichte und Zukunft der Vielfliegerprogramme – Fazit

Vielfliegerprogramme sind heute Märkte mit Preisen, Liquidität und Risiko. Aus einem Stempelheft wurden profitstarke Plattformen, denn heute zählen Cashflow und Steuerung. Dynamische Preise, Status und vernetzte Währungen eröffnen Chancen, machen den Gegenwert aber volatiler. Doch Treue ohne Gegenwert ist Nostalgie – Vielfliegerprogramme leben von fairen Tauschgeschäften. Loyalität rechnet sich daher nur, wenn der Gegenwert planbar ist. Sweetspots gibt es weiterhin reichlich. Wir sind gespannt, wie konsequent die Programme diesen Deal liefern.

Das könnte dich auch interessieren: